|

|

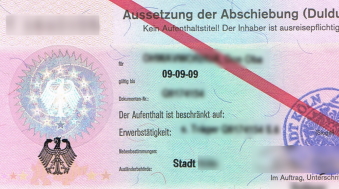

Flüchtlinge Abschiebungshindernisse

|

|

| Wir untersuchen hier - jenseits des Asylgrundrechts - einige Probleme des Aufenthalts von Flüchtlingen in der Bundesrepublik Deutschland. Die Bewertung solcher Fälle hängt sehr stark von Einzelfallumständen ab. Daher ersetzen diese Seiten keine Rechtsberatung, sondern es ist grundsätzlich notwenig, dass hier individuell die Erfolgsaussichten von Aufenthaltstiteln geprüft werden. | |

Wichtig: Die

vormalige Regelung der "Kettenduldung" wird

abgeschafft. Wichtig: Die

vormalige Regelung der "Kettenduldung" wird

abgeschafft.

Wenn die Abschiebung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen seit 18 Monaten ausgesetzt ist, besteht ein sog. Sollensanspruch auf die Aufenthaltserlaubnis. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass das Ausländeramt dem Anspruch gegenüber einwenden kann, den Antragsteller träfe ein Verschulden am Bestehen des Ausreisehindernisses. Das aber kann nur bejaht werden, wenn der Antragsteller falsche Angaben zu seiner Identität oder Staatsangehörigkeit gemacht hat. Von dieser Neuregelung der Duldung dürften vergleichsweise viele Fälle erfasst werden. Einem Ausländer, der vollziehbar ausreisepflichtig ist, kann abweichend von § 11 Abs. 1 eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn seine Ausreise aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich ist und mit dem Wegfall der Ausreisehindernisse in absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist. Die Aufenthaltserlaubnis soll nach dem Gesetz erteilt werden, wenn die Abschiebung seit 18 Monaten ausgesetzt ist. Eine Aufenthaltserlaubnis darf nur erteilt werden, wenn der Ausländer unverschuldet an der Ausreise gehindert ist. Ein Verschulden des Ausländers liegt insbesondere vor, wenn er falsche Angaben macht oder über seine Identität oder Staatsangehörigkeit täuscht oder zumutbare Anforderungen zur Beseitigung der Ausreisehindernisse nicht erfüllt, vgl. § 25 Abs. 5 AufentG. |

|

| Achtung:

Die folgenden Ausführungen und Normen sind nicht mehr

aktuell,

sondern vorrangig im Blick auf die Entwicklung des Ausländerrechts von

Interesse:

Abschiebungshindernisse gemäß § 53 AuslG können grundsätzlich sowohl bei der zuständigen Ausländerbehörde als auch beim Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge (BAFl) geltend gemacht werden. Nach der Rechtsprechung des BVerwG überprüft das BAFl jedoch nur so genannte zielstaatsbezogene Abschiebungshindernisse, bei denen sich die geltend gemachte Gefahr im Abschiebungszielstaat, nicht aber z.B. während der oder durch die Vollstreckung der Abschiebung verwirklicht. Das bedeutet, dass so genannte inlandsbezogene Abschiebungshindernisse wie z.B.

Stellt das BAFl Abschiebungshindernisse gemäß § 53 AuslG fest, ist dem Asylantragsteller zumindest für drei Monate eine Duldung zu erteilen. Die zuständige Ausländerbehörde ist an die Feststellung des BAFl zu § 53 AuslG gebunden. |

|

| Da das Asyl

inzwischen aufgrund der Drittstaatenregelung

kaum noch anerkannt wird und §§ 51 Abs. 1, 53 Abs. 1 bis 4 AuslG oft entweder an der

fehlenden Staatlichkeit der Verfolgung oder der Unglaubwürdigkeit des

Asylbewerbers scheitern, gewinnt § 53 Abs. 6 AuslG im Asylverfahren zunehmend an

Bedeutung. § 53 Abs. 6 S. 1 AuslG Von der Abschiebung des Asylbewerbers in einen anderen Staat kann abgesehen werden, wenn dort für ihn eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht. § 53 Abs. 6 S. 2 AuslG Gefahren in dem Staat, denen die Bevölkerung oder die Bevölkerungsgruppe, der der Asylbewerber angehört, allgemein ausgesetzt ist, soll grundsätzlich durch den Erlass von sogenannten Abschiebungsstopps durch die oberste Landesbehörde (also die Landesinnenministerien) begegnet werden. Davon werden z.B. Bürgerkriegssituationen und Hungersnöte erfasst, denen die Bewohner eines Landes ausgesetzt sind. Dabei bleibt oft unklar, wann von einer Bevölkerungsgruppe auszugehen ist. Da die Exekutive mit dem Erlass von Abschiebungsstopps sehr zurückhaltend umgeht, würde bei der Anwendung von § 53 Abs. 6 S. 2 AuslG ein großer Personenkreis unberücksichtigt bleiben, obwohl ihm im Falle der Rückkehr in die Heimat menschenrechtswidrige Behandlungen drohen. Das BVerwG hat daher im Wege einer verfassungskonformen Auslegung des § 53 Abs. 6 AuslG festgestellt, dass der Flüchtling, der einer Bevölkerungsgruppe im Sinne des § 53 Abs. 6 S. 2 AuslG angehört, dann Abschiebungsschutz genießt, wenn eine allgemeine extreme Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit im Falle einer Rückkehr zu bejahen wäre, selbst wenn kein Abschiebungsstopp existiert. Das BVerwG spricht davon, dass der Ausländer “sehenden Auges in den sicheren Tod oder in schwerste Verletzungen” geschickt werden müsse, um ein Abschiebungshindernis anzunehmen (BVerwG InfAuslR 1999, 265). Diese Gefahr muss zudem “alsbald” nach der Rückkehr drohen (BVerwG InfAuslR 1998, 189). |

|

| Im Rahmen von

§ 53 Abs. 6 AuslG sind auch krankheitsbedingte

Abschiebungshindernisse zu behandeln. Nach Auffassung des BVerwG kann die drohende Verschlimmerung einer Krankheit wegen der nur unzureichenden Behandlung im Zielstaat ein sogenanntes zielstaatsbezogenes Abschiebungshindernis im Sinne des § 53 Abs. 6 S. 1 AuslG sein (BVerwG InfAuslR 1998, 409). Diese Gefahr müsse sich allerdings alsbald nach der Rückkehr verwirklichen. Daneben findet § 53 Abs. 6 S. 2 AuslG Anwendung. So hat das BVerwG im Falle einer HIV-Infektion festgestellt, dass insbesondere in Ländern, in denen eine hohe Anzahl Infizierter existiere, die Anwendung von § 53 Abs. 6 S. 2 AuslG beachtet werden müsse. Leidet der Asylbewerber daher an einer Krankheit, ist folgendes zu beachten: Der Asylbewerber sollte ein Attest des behandelnden Arztes, möglichst eines Facharztes, beibringen. Das Attest sollte genau zur Erkrankung, zur derzeitigen Behandlung und den Folgen eines Behandlungsabbruchs Stellung nehmen. Häufig wird die Erkrankung grundsätzlich behandelbar, die Finanzierung jedoch für den Asylbewerber nicht möglich sein. Das gilt insbesondere für afrikanische Länder wie etwa Nigeria. Teilweise wird die Auffassung vertreten, die fehlende Finanzierbarkeit stelle kein Abschiebungshindernis dar. In jedem Fall sollte jedoch dargelegt werden, weshalb der Asylbewerber sich die Behandlung nicht leisten kann (fehlende familiäre Bindungen, keine Erwerbsmöglichkeiten wegen notwendiger Kinderbetreuung). Neben der Frage der Finanzierung kann auch das Problem des Umgangs mit Medikamenten oder der Situation im Gesundheitssektor eine Rolle spielen. So sind z.B. in einigen Ländern private Kliniken oft nur mit unzureichend geschultem Personal besetzt. Um der Gefahr der Anwendung des § 53 Abs. 6 S. 2 AuslG zu begegnen, der vom BAFl insbesondere bei geltend gemachten Erkrankungen oft herangezogen wird, sollte – insbesondere bei HIV/Aids – untersucht werden, wie groß die Zahl der an der jeweiligen Erkrankung leidenden Bevölkerung im Herkunftsland ist. |

|

| Geschlechtsspezifische

Verfolgung Die Bundesrepublik tut sich so schwer mit der Anerkennung geschlechtsspezifischer Verfolgungen, weil ein Asylanspruch lediglich der geltend machen kann, der von staatlicher Verfolgung bedroht ist. Aber i.d.R. handelt es sich bei geschlechtsspezifischer Verfolgung eben nicht um eine Verfolgung durch den "Staat". Da geschlechtsspezifische Fluchtgründe kaum als politische Verfolgung anerkannt werden, erhalten zur Zeit geflohene Frauen häufig nur eine Duldung. Dies ist ein unsicherer Status, der wieder und wieder verlängert werden muss, damit sie nicht abgeschoben werden. Als geschlechtsspezifische Fluchtgründe gelten unter anderen: sexualisierte Gewalt gegen Frauen, Genitalverstümmelungen, Zwangsabtreibungen, Zwangssterilisationen, Zwangsverheiratungen. Auch die §§ 51 und 53 AuslG sind bislang nicht dahingehend geändert worden, dass geschlechtsspezifische Verfolgungsgründe als Abschiebehindernis gelten, wenn kein Asyl gewährt wird. |

|

| Inwieweit Duldungsgründe nach § 55 AuslG neben § 53 AuslG noch

eigenständiges Gewicht haben, ist bislang noch nicht eindeutig entschieden. § 55 II

AuslG verlangt, dass die Abschiebung entweder "aus rechtlichen oder tatsächlichen

Gründen unmöglich ist". Als rechtliche Gründe kommen dabei vor allem

Verfassungsnormen in Frage oder Kollisionen mit sonstigen Rechtsgütern, die von

§ 53 AuslG nicht erfasst werden. Tatsächliche Abschiebehindernisse und damit

Duldungsgründe sind vor allem Krankheit und ähnliche in der Person des Ausländers

liegende Umstände, aber auch Passlosigkeit oder die Unmöglichkeit, einen

aufnahmebereiten Staat zu finden. Nach § 55 III AuslG kann eine Duldung erteilt werden, solange der Ausländer nicht unanfechtbar ausreisepflichtig ist oder wenn dringende humanitäre, persönliche oder erhebliche öffentliche Interessen seine vorübergehende Anwesenheit im Bundesgebiet erfordern. |

|